メディカルマーケットビジョンは、

ステークホルダーとのエンゲージメントの

強さとマーケティング力で

お客様に新たな気づきをもたらすマーケティング&コンサルティング企業です。

SCROLL

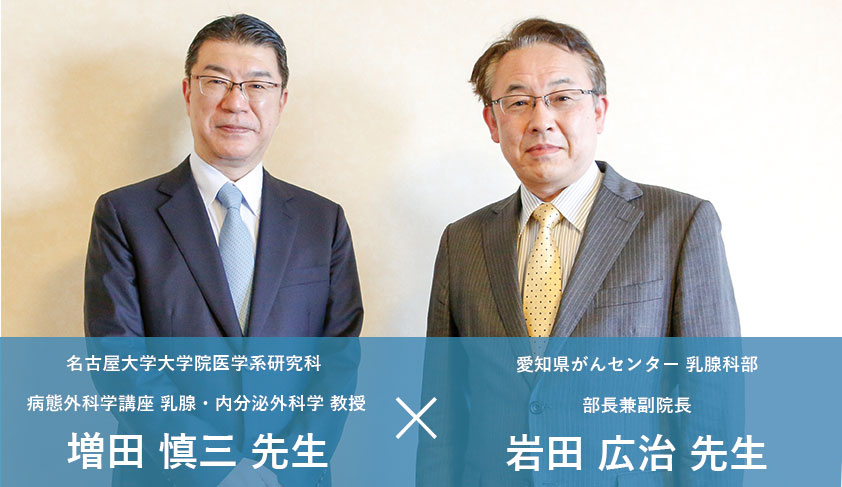

インサイトレポート

ステークホルダーとの

強いエンゲージメントを活かした

課題解決

知識を認識に、認識を見識に ——。

メディカルマーケットビジョンは、医療従事者や患者の方々の声に真摯に耳を傾けて蓄積したナレッジを、認識・見識に変え、お客様に新しい気づきを提供するマーケティング&コンサルティング企業です。

メディカルマーケットビジョンは、医療従事者や患者の方々の声に真摯に耳を傾けて蓄積したナレッジを、認識・見識に変え、お客様に新しい気づきを提供するマーケティング&コンサルティング企業です。

医薬品 マーケティング

&セールス支援

&セールス支援

環境分析、市場・顧客の理解、戦略・戦術立案など、多岐にわたるプロダクトマネージャーの戦略的な意思決定を支援します。

メディカル

アフェアーズ支援

アフェアーズ支援

Thought Leaderとのメディカルコミュニケーション、エビデンス創出等の活動など、育薬に必要なナレッジやノウハウを提供します。

PATIENT ADVOCACY

関連支援

関連支援

患者さんの声を拾い上げ、患者さん目線・Patient Journeyの観点からプロモーション戦略や教育プランの策定を支援します。

デジタル戦略支援

デジタル化の波が押し寄せる医薬品プロモーションについて、最新動向をキャッチアップ・整理し、今後の方向性を見極めながら具体的な一歩をともに考えます。

事例

メディカルマーケットビジョンは、医療用医薬品マーケットに関するお客様からのあらゆるご相談やお悩みに対して、オーダーメイドでお応えしています。ご相談のソリューション事例をご紹介します。

会社情報

メディカルマーケットビジョンは、1993年の創業以来、医療用医薬品に関わるステークホルダーの声に真摯に耳を傾け、専門性の高いナレッジ・ノウハウを築き続けているマーケティング&コンサルティング企業です。

お客様とともに“医療用医薬品のあるべき姿”を描き、その実現に向けて伴走していきたいという想いを込め、2023年7月、『国際ライフサイエンス株式会社』から『メディカルマーケットビジョン株式会社』に名称を変更いたしました。

お客様とともに“医療用医薬品のあるべき姿”を描き、その実現に向けて伴走していきたいという想いを込め、2023年7月、『国際ライフサイエンス株式会社』から『メディカルマーケットビジョン株式会社』に名称を変更いたしました。

.png)